ガラスを粉状にした釉薬を、金属の土台に一色ずつ盛っては、焼く。その繰り返しで描き出される、艶やかな美しさ。明治時代、日本初の勲章づくりを担った伝統工芸「東京七宝」。高い技術と洗練されたデザインの畠山七宝から、色とりどりのアクセサリーが誕生した。 商品詳細はこちら

日本初の勲章を生み出した七宝

それは宝石のような美しさ

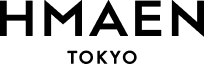

「七宝(しっぽう)」とは、金・銀・銅の土台に、釉薬(ガラスの粉)を盛り、800℃あまりの高温の炉で焼成する伝統工芸。土台に描かれた図柄の区画ごとに釉薬を一色ずつ盛るという緻密な絵付けを繰り返し、色鮮やかな世界を描き上げていく。その歴史は古く、正倉院の宝物にもみられるが、日本で七宝が盛んになるのは江戸初期以降。「東京七宝」の祖とされる平田彦四郎が登場してからである。氏がつくる透明感あふれる美しい七宝は刀剣小道具に施され、武家に愛された。明治初期まで、その技術は門外不出とされたという。明治に入ると新政府が勲章の授与をはじめ、平田家が七宝で試作品を作った。これがのちに日本初の勲章 “旭日章(きょくじつしょう)”となり、七宝は多くの偉人の胸を飾ってきた。

下準備のキリンスと

仕上げ0.05mmの磨ぎの技

七宝の最大の魅力は、色の美しさだ。すべての工程はそのためにあるといっても過言ではない。釉薬選びはもちろんだが、その前後に色の美しさのカギを握る職人技がある。まず、彫り上げられた土台の金属を硝酸で洗うキリンス(酸洗い)という下準備。土台の金属表面をしっかり洗いくまなく拭きあげるキリンスの良し悪しで、釉薬が溶けた時の発色が決まる。そして、最も難しいのが仕上げの磨(と)ぎ。一般的な有線七宝は、土台の溝の深さが0.8mmほどだが、東京七宝はたったの0.35~0.4mm。これは、溶けた釉薬が最も美しい色を放つとされる厚み。溶けて溝よりわずかにふくらむ釉薬の0.05mmを研磨し、仕上げていく。その磨ぎの感覚は職人一人ひとりの指先に委ねられている。

東京屈指の多彩な色技

畠山七宝だけのカラフルな装い

現在、東京七宝の工房は12軒のみ。そのなかで、どこよりも多くの色数を扱うのが、畠山七宝だ。「長年アクセサリーを中心に手がけているため、所有する色数は200色前後と多いです。常時使うのは70~80色ですね」と職人の畠山弘さん。土台に描かれた小さな区画ひとつずつに、“ホセ”と呼ばれる筆のような道具で、ガラス粉をそっと盛っていく。白いものから盛る、離れた区画どうしを同時に盛る、といったセオリーはあるものの、それぞれの職人の裁量で釉薬の盛りと焼成を重ねる。例えば5色で絵柄を表現する場合でも、8回は焼成を繰り返す。気泡ができないように、同じ色を数回に分けて盛るためだ。1回ごとに、キリンス→盛り→焼成、を繰り返すというから、その手数と時間は想像以上だ。

遊び心と熟練の技

存在感を放つアクセサリーたち

今回登場するのは畠山さん自慢の3つの七宝シリーズ。「妖怪ピンズ」は、墨田川周辺に伝わる妖怪伝承を掘り起こし、次世代に伝えていくアートプロジェクトの一環で誕生。畠山さんと妖怪造形家の天野行雄氏による合作だ。遊び心あふれる妖怪ピンズは、バッグや帽子にポンとつけるだけでかなりの個性を放つ。そして、この「指輪」もじつは珍しい品。平面ではなく球面に七宝を施すには、かなりの熟練技を要するからだ。なかでも本場ヨーロッパでもできる職人が減りつつあるという、透き通る七宝技は見事。伝統的な技法とモダンなデザインが融合した「ペンダント」は、とにかく色あわせが楽しい。舞台裏の仕事の大変さを微塵も見せない、七宝の美しさ。江戸の粋と遊び心が、なんとも憎い。

お取り扱いアイテム

-

-

-

リング

ステンドグラスのようにグリーンの東京七宝を透かしたシルバーリング

【畠山七宝製作所】七宝焼きリング Green Zone24,200円(税込)

-

-

-

品切

品切

-

ペンダント

色鮮やかな東京七宝で彩ったメダルチャームの革紐ペンダント

【畠山七宝製作所】革紐ペンダント5,500円(税込)

-

-

-

-

リング

曲面に東京七宝を施したボリュームたっぷりの個性的なシルバーリング

【畠山七宝製作所】七宝焼きリング20,900円(税込)

-

-

-

-

ピンズ

憎めない妖怪の表情が笑顔を誘うつややかな東京七宝のピンズ

【畠山七宝製作所】妖怪七宝ピンズ3,300円(税込)

-

もっと

もっと