「ものは、作り続けていかないと、作れなくなってしまう」116年の歴史の重みの裏には、職人たちが作り続けることで守られてきた技術がある。いいものは、色褪せない。1950年代に愛用されていた硝子の器は、時を経て、現代の私たちの生活にもよく馴染む。 商品詳細はこちら

日本のほとんどの硝子食器は

東京で作られている

明治32年創業。東京で最も古い硝子メーカーの一つである廣田硝子は、お菓子問屋の多かった錦糸町エリアで、菓子器やランプシェードなどを作っていた。脈々と受け継がれる職人の技と、戦前から社内に伝わるデザインや、異素材との組み合わせなど毎日の食事を美しく演出する新しい提案を掛け合わせ、日本人の生活に寄り添う硝子製品を生み出し続けている会社だ。硝子が日本の歴史に登場したのは、古くは弥生時代であるが、本格的に硝子製品が作られ始めたのは、明治以降、品川に硝子製造所ができてから。日本で生産される硝子製品のほとんどは、今でも東京で作られている。伝統ある廣田硝子は、海外への輸出も盛んに行っていた。海外用の製品を復刻したシリーズなども、根強い人気を持つ。

日本人の繊細な心を表す

硝子の器を作り続けたい

「食を突き詰めていくと、素材そのものや調理法、料理の味付けはもちろん大事ですけど、料理を盛り付ける器そのものや、テーブル、空間の演出、盛り付けられた様など、目から入ってくる情報も、味に大きく影響すると思うんです。それが日本人の美意識であり、日本の食文化を支えている精神。だからこそ、丹精こめて、硝子製造という意味では西欧と比べると後進国である日本でしか作れない、独自の食器を作っていきたいですね」と、廣田硝子4代目社長、廣田達朗氏は言う。買ってきてそのまま食卓で使える便利な商品が手軽に手に入る時代だからこそ、お気に入りの器にわざわざ移し替える、日々手にする食器にも心を配るという行為が、私たちの心持ちを豊かにし、生活を彩ってくれるのだろう。

金型一つにも昔からの知恵が

詰まった硝子の製造工程

硝子は、珪砂(けいしゃ)と呼ばれる砂から作られる。これをドロドロに溶かし、用途に合わせてさまざまに成型することで、硝子製品となる。材料を溶かすためには、1700℃以上のかなりの高温が必要なため、溶ける温度を下げたり水に溶けなくするために、ソーダ灰や石灰などを混ぜる。昔は、精製の技術に限界があったため、透明度の高い硝子を作ることができなかった。そのレトロな風情をあえて出すために、今は鉱物を配合して古代色を出している。今回紹介する商品は、職人が一つひとつ、硝子を金型でプレスしたもの。足付きの「雪の花」を成形するには、金型が3つに蛇腹のようにバラせるものを使う。複雑な波のような曲線を、カチッと美しく作り出すための技が駆使された器たちなのだ。

ガラスの魅力は美しさや儚さ

それが非日常感を演出してくれる

織田信長は、金平糖を硝子の器に盛って食したという。陶器や磁器に比べて、硝子器は、種類も生産数も少ない分、驚きや新鮮さなど目にしたときのインパクトが大きい。そんな硝子の中でも、鉛を入れて透明度を高めたクリスタルガラスより強く、耐熱ガラスより加工がしやすいソーダガラスは、丈夫で扱いやすいところが日常づかいに適している。江戸時代に生まれた製法を継承し、明治以降、東京で花開いた「江戸硝子」。手作りならではの儚げな見た目の美しさと、日常づかいにも耐えられる強さを併せ持った廣田硝子のソーダガラス製品は、生活にちょっとしたアクセントを加えてくれる存在だ。自分では少し贅沢かなと思うものこそ、プレゼントされたら嬉しいもの。気の効いた贈り物にぴったりではないか。生活のリズムを変えたい自分のために、というのもよさそうだ。

お取り扱いアイテム

-

-

-

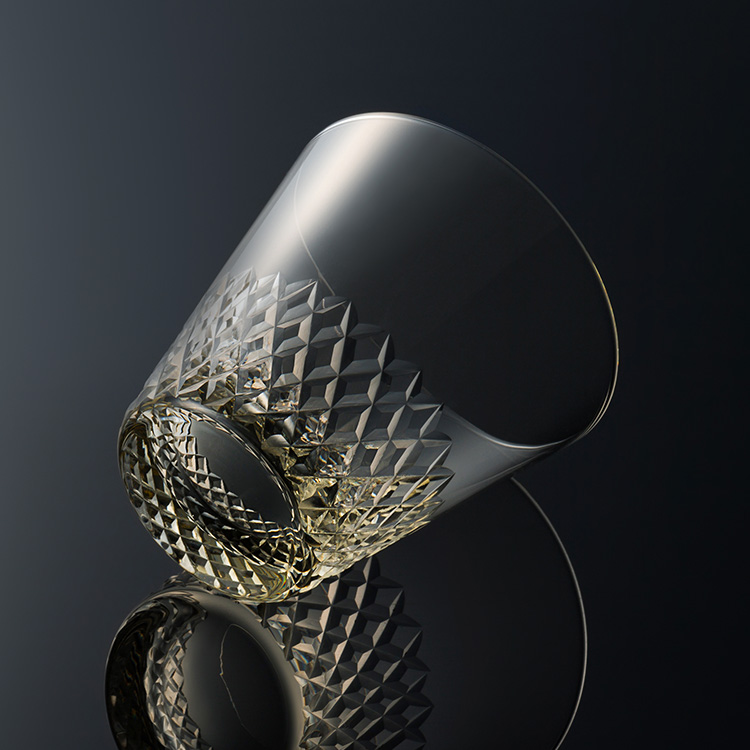

江戸切子

家飲みの相棒に!洗練×レトロな江戸切子オールド

【廣田硝子】綾 5オンスオールドグラス 古代色7,700円(税込)

-

-

-

-

ちろり

冷酒や燗に、ガラスの「ちろり」

【廣田硝子】ちろり19,800円(税込)

-

-

-

-

醤油差し

使い勝手のよさと、レトロな形。職人技が光る醤油差し

【廣田硝子】復刻醤油差し3,080円(税込)

-

もっと

もっと